三木清『哲学入門』の序論は次のような文言から始まります。

哲学が何であるかは、誰もすでに何等か知っている。もし全く知らないならば、ひとは哲学を求めることもしないであろう。或る意味においてすべての人間は哲学者である。

三木清『哲学入門』(青空文庫より https://www.aozora.gr.jp/cards/000218/files/43023_26592.html)

人は多少なりともすでに哲学者である。ゆえに、あるときふと、何の理由もなく哲学を学びたくなることがあるわけです。では、何の予備知識もないまま、ただちに過去の哲学者が残した本に立ち向かえばよいかと言えば、多くの方々にとってそれは無謀な挑戦となることでしょう(たとえば、カントの『純粋理性批判』の翻訳が岩波文庫にありますが、日本語で書かれているにも関わらず、一言一句何を言っているか分からないのは必至です。)そこで、おすすめしたいのは、まずは「哲学史全体をざっくりと理解する」ということです。

古代ギリシアのタレスに始まった哲学には、中世、近代、現代へと連綿とつづく歴史があります。これが哲学史です。しかし、哲学史を理解するときに注意したいのは、書店で「哲学史」とタイトルがついている本のなかで、哲学者とその思想を時系列に沿ってただ事典風に紹介した本は避けるべきだということです。哲学者の紹介の羅列を読むのは、社会科の副読本を読んでいるようで(それはそれで楽しいのですが)なかなか退屈で苦痛ですし、結局は読み終えても、全体として何もつかみどころがないままに終わってしまい、記憶にも残りません。(ですので、いわゆる哲学概論のような本は、手元においてときおり開いて辞典のように使うのをおすすめします。)

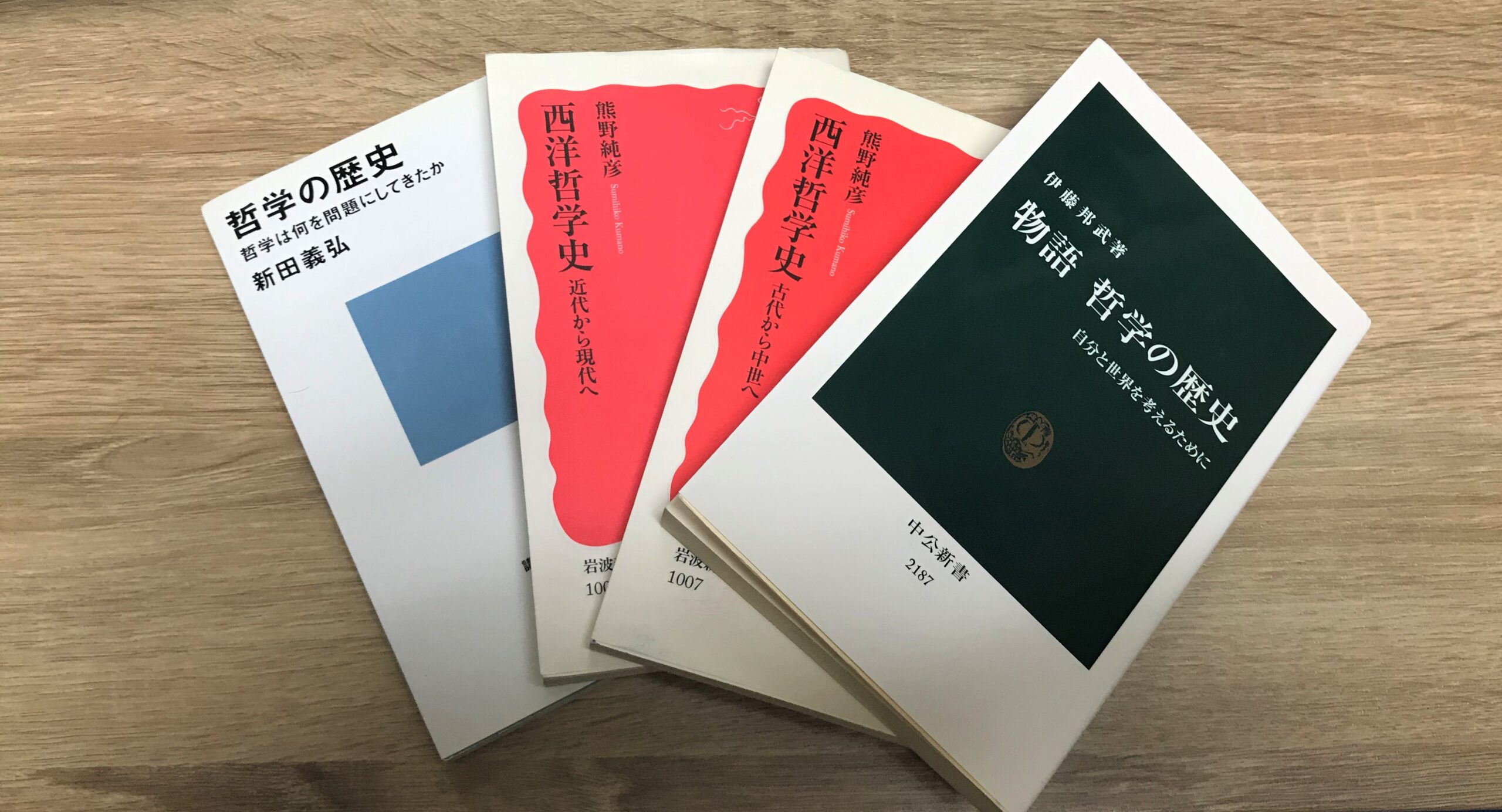

ではどうするか。「哲学史」をひとつのストーリーとしてざっくりと、大雑把に論じている本を読んでみることをおすすめします。今回は、初学者に向けて「哲学史」をひとつのストーリーとして論じており、また、比較的手に取りやすい新書に限定しておすすめの本をご紹介します。

①伊藤邦武『物語 哲学の歴史 自分と世界を考えるために』中公新書、2012年

古今東西、これまでに無数の哲学者たちが無数の考えを提示してきました。もちろん、そのすべてを拾い上げ理解するのは不可能です。しかし、なかには多くの哲学者が共有する問題というものがいくつか存在します。それは例えば、「人間とは何か」という問題であり、より詳細にいえば、「何が人間を人間たらしめている本質なのか」という問題です。本書は、明確に「物語」という観点から哲学史全体を描き出すことを目的に、次のように述べています。

「本書が考える哲学史の展開のストーリーは、(中略)古代から二一世紀の現代への哲学の流れを、「魂の哲学」から「意識の哲学」、「言語の哲学」を経て、「生命の哲学」への展開として見てみようというものである。」(3-4)

魂や(とりわけ自己)意識といったものは、古代や近代の哲学において、人間を物質から区別する本質として考えられていました。また、動物が人間のような高度な言語を持たないことを考えれば、言語は、人間を動物から区別する大きな特徴のひとつであると考えられます(もちろん、動物にも動物に固有の言語活動があるとみることも可能ではありますが、そうした細部にこだわっていては「哲学史全体をざっくり理解する」ことができませんので、心を鬼にして無視しておきましょう)。

本書では、近代に到るまで「意識」や「精神」なるものに担わされていた人間の認識機能を、言語を基盤としたものとして考え直す「言語論的転回」と、逆に、言語などの形式性に対抗して、感情や意志を含む「生命」といった観点から人間存在を考え直す「生の哲学」が、現代哲学の大きな二つの潮流であると論じられます。このように、人間の本質という視点から、魂(古代)、意識(近代)、言語・生命(現代)へとその内実が変遷していく物語として「哲学史全体」として本書は描き出しています。

②熊野純彦『西洋哲学史 古代から中世へ』『西洋哲学史 近代から現代へ』岩波新書、2012年(2006年)

あるテーマを設定して、大きなストーリーとして哲学史を描く①とは異なり、本書は、古代から中世、近代から現代にかけての主要な哲学を、ある程度総覧することに重きが置かれているため、扱われる哲学者の数も多く、やや羅列的な印象があります。しかし、個々の哲学者について、どのような時代背景のもと、その哲学者に固有の問題意識からいかに固有の哲学が生じてきたのか、そしてどのような論理によってその哲学が構成されているのかについて、実際のテキストをしっかり引用しながら説明されていて、とても読みごたえがあります。①で全体を把握した後に、こちらを読むと相当力がつくかと思いますし、より解像度の高い哲学史が見えてくるのではないでしょうか。

また、本書では、①でも大きな軸として設定されていたカント哲学を起点に、人間の理性それ自体に含まれる「裂け目」「深淵」という問題を、ポスト・カント派と呼ばれる、ザロモン・マイモンやフィヒテ、シェリングといった哲学者たちがいかに掘り下げていったのかが丁寧に説明されています。哲学史において「近代」や「近代に対する批判」という問題が不可避的に含まれていることが分かる点で、やや難解ではありますが、哲学史をより深い論点から考える手掛かりを与えてくれます。

【番外編】新田義弘『哲学の歴史 哲学は何を問題にしてきたか』講談社新書、2008年(1989年)

①と②と同じく、本書もカント哲学を起点に設定し、とりわけ、近代を特徴づける物心二元論への批判として「言語的転回」と「生命的転回」へと展開される哲学史の道筋が論じられています。ただし、相当程度の哲学史の知識を持っていることを前提に書かれているので、概念や言い回しが難しく、初学者にはなかなか骨が折れるかもしれません。

哲学を勉強するには、哲学史全体の流れを大雑把に捉えたうえで、個々の哲学者やその思想に焦点を当てていく、そして、哲学者が書いた実際のテキスト(古典と呼ばれます)に当たっていくことで、徐々に解像度を上げていくのが良いです。今回紹介した本も、①②③の順で読み進めていくと、はじめは漠然とした哲学史全体が、少しずつ明確になっていくのを体験できるはずです。