いざ哲学を勉強しようと思い立ったとき、どうするのがベストでしょうか。岩波文庫の青帯と白帯、ちくま学芸文庫、講談社学術文庫を片っ端から全部すべて読む。それができればベストかもしれませんが、時間的にも制限がありますし、常人のなせる技ではありません。

そもそも、いわゆる「哲学書」と呼ばれる本は、往々にして読み通すのが難しく、途中で挫折してしまったり、よしんば読み通したとしても、結局何をいわんとしているのかほぼ分からないままに終わってしまうことが多々あります。哲学の本や哲学的な文章を読むためには、じつは一定のスキルやコツが必要なのです。とはいえ、そのようなスキルやコツといったものも、ひとことでいい表わせるようなものでもなければ、短期間で身につくようなものでもなく、一定期間のトレーニングを必要とします。さらに身も蓋もない言い方をすると、哲学を勉強するためのスキルやコツを学ぶには、哲学を勉強するためのスキルやコツを身につけている人と一緒に哲学を勉強するのがもっとも有効だと思われます。

私の経験で言えば、大学の学部生のとき、哲学の先生に個人的に読書会を開いていただき、基礎から哲学の手ほどきをうけたことが、貴重な経験となりました。読書会とは何かというと、ある本なり論文なりを複数の参加者と一緒に読み、内容の理解を深めるというものです。本を読むといっても、読み方のスタイルは読書会ごとに異なります。文章を一文一文音読するものから、担当者を決めて、その人がレジュメ(本文の要約)を作り、他の参加者は、あらかじめ読んで分からなかった箇所や疑問点などを出し合い議論するものなどさまざまです。

僕の場合は、先生がデカルトを専門とされていたこともあって、『世界の名著 デカルト』にある『省察』を一文一文音読したり、別の際には、デイヴィット・ヒューム『人間本性論』の原文を一文一文翻訳するスタイルの読書会でした(こちらは大学院入試に向けた語学の勉強として実施していただきました)。

本を一文一文読みながら、逐一先生が解説を加えるスタイルです。文章の中に見いだされる哲学史的な知識、英語であれば構文や単語の意味、訳語の選び方まで、さまざまな知識や考え方をそこで学ぶことができます。一文一文を丁寧に読み、その文の背景にある問題意識や、そこから派生する哲学史的な議論についても論じることになるので、一日に二~三頁、日によってはニ~三段落しか進まない日も少なくありません。しかし、そこで得た知識や、とりわけ、哲学の文章を読むときの肌感覚などは、他では得難い経験となりました。このスタイルを真似て、友人とふたり、夏休みを使って、メルロ=ポンティ『知覚の現象学』をフランス語で読んだりもしました(丸々一ヶ月を費やしましたが、結局、読み終えたのは序文だけでした)。

これまでをふりかえってみて、自分の哲学的な思考方法や、本を読む技術などが身に着いたのは、こうした読書会で得た経験が大きな要因であったといえます。

その後、地元の大学を卒業し、フランスの現代思想を専門に勉強すべく、大阪の大学院に進学しました。所属先の大学院の大きな特色のひとつは、修士・博士課程の大学院生と学部生とが一緒に勉強する読書会が数多く開かれていることでした。学部時代の読書会は、先生に教えを乞うようなスタイルでしたが、大学院では年の近い学生同士が集まり、カント、メルロ=ポンティ、レヴィナス、レヴィ=ストロース、バタイユ、アドルノ、フーコー、ドゥルーズ、ガタリ、ラカン、ホワイトヘッド、クワイン、あるいはアフォーダンスや認知言語学等々、さまざまな本を共に読み、意見を忌憚なく交し合い、ときに夜遅くまで議論していた記憶があります。

さて、このような読書会の利点は二つあります。

まず、ひとつは、自分の読み間違いや内容の取り違えといった誤りを誰かに指摘してもらえることです。どれだけ注意深く読んでいても、文意を逆に取ってしまったり、著者が想定していないような内容を読み込んでしまうことがあります。個人的な趣味で読書をする場合には、そうした誤読がよりクリエイティブな創作に結びつくこともありますので、一概に悪いとは言えませんが、研究をするためには、可能な限り間違いを正し、正確に文意を読み取る必要があります。

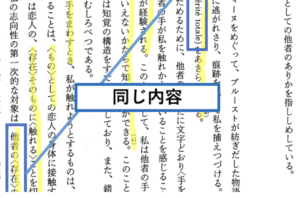

もうひとつは、自分独りで読んでいてはどうしても理解できなかった部分を、他の参加者の助けによって理解できるようになることは当然として、それに加えて、自分独りでは到底思いもしなかった観点や、その観点から可能となる別の深い読み方を知ることができる点です。どれほどの知識をもっていたとしても、ひとりの人間ですから、無意識的な先入見や前提をすべて追い払うことはできません。意図するにせよしないにせよ、どうしても自分なりの読み方というものから逃れることはできないのです。

読書会において、自分以外の他の参加者とともに、ひとつの本やひとつの文章について、ああではないか、こうではないか、あるいはこんな読み方もできるのではないかと話し合うことは、いくつもの視点からその本や文章を照らし出し、そこから様々に異なる意味をあぶりだすことができます。もちろん、それによって、自分の読み方や他人の読み方が、文献的な内容としては誤っていることが明らかになることもあります。しかし、たとえ誤っていたとしても、そのような誤読がはたしてどのような観点から生じるのか、そのような誤読を引き起こす原因は、文章のどの部分にあるのかといったことを知ることで、今度は自分が文章を書く際に、自分の考えや伝えたい内容をどのような表現や論理を用いて伝えるべきかを学ぶことができます。つまり、文章の内容を正しく理解するためにも、また、あえて間違った読み方を知るためにも、誰かと一緒に本を読むという読書会という形式は、古臭いスタイルのようではありますが、最良のものだと思います。

そして、読書会や読書会によって身につくスキルやコツは、決して、哲学を専門に勉強する人にのみ有益であるわけではありません。むしろ、哲学や思想に関心をもち、何かを学びたいと思うあらゆる人たちにとって、何事かを根本から考えるための力を身につけたいと思う人たちにとって、さらに、何をどのように学ぶべきか思い悩む人たちにとって、読書会というものは、きわめて有効であると私は考えています。もちろん、哲学的な知識、読むためのスキルやコツに習熟した人のもとで行うのがベストではありますが、少なくとも、自分以外の様々な人たちと集まって、ひとつの本や文章をともに読む読書会こそ、哲学を学ぶための最良の手段となるはずです。であり、そこでは学ぶことの楽しさを体験することができます。そして、読書会とはまさに、学ぶことの楽しさを体験することのできる場であり、何よりも、そのような学ぶ楽しさを共有できる仲間との貴重な体験を、読書会は与えてくれるのです。

現在、ソトのガクエンでは、①哲学入門講座、②哲学思考ゼミを開講しています。この記事でおすすめしている読書会形式を、②哲学思考ゼミで実践しています。参加者の方々の関心や興味を話し合って読む本を決め、さまざまな意見を出し合って理解を深めます。その際、大学院でのゼミ経験があり、博士号を取得している講師が中心となり、参加者の方々の議論を整理し、コーディネートするお手伝いをします。

講師がいるとはいえ、あくまでも主役は参加者の方々です。ご関心のある方は、ぜひともご参加いただけますと幸いです。

※前提となる知識に不安がある、あるいは、いろいろな哲学的知識をあらかじめ得たいという方には、①哲学入門講座もおすすめです。 各講座の詳細やスケジュールにつきましては、「ソトのガクエン」ホームページをごらんください。お問い合わせは、「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。