哲学思考ゼミでは何を学ぶのか?

ソトのガクエンの哲学思考ゼミは、みなさんが自分ひとりで現代思想の難解な本を読むために必要となる知識、テクニックを身につけることを目的としています。現代思想を理解するために必要とされるのは、精神分析、記号論、現象学の知識であると言えます。そこで、これらの基礎的知識を身につけるために、哲学思考ゼミではこれまで、フロイト『フロイト、無意識について語る』(光文社古典新訳文庫)、岡本裕一朗『フランス現代思想史:構造主義からデリダ以降へ』(中公新書)、浅田彰『構造と力』、そして最初に述べた戸田山氏の『哲学入門』をテキストに読み進めてきました。これらの読解を通して、現代思想・現代哲学の大きな枠組みについてはざっとつかめてきたかと思います。

この記事では、これまでのゼミでの学びを踏まえて、哲学書や哲学の論文・論考を読み解く際の具体的なテクニックを身につける方法について考えてみます。

テキスト読解の具体的なテクニックとは?

では、哲学のテキストを読むときに必要なテクニックとは具体的に何なのでしょうか。それは、要約する能力と疑問点を提示する能力です。次のテキストを具体例にして考えてみましょう。

・熊野純彦 1994「理性とその他者ー〈理性の外部〉をめぐる思考のためにー」, 『岩波講座 現代思想14 近代/反近代』, 岩波書店, pp. 159-190.

要約の仕方

まずは、こちらのテキスト「3他者」から始まる三つの段落を読みます。

次に、各段落①②③に書かれていることから、文章の骨格となる最小の内容を抽出します。

- 段落①:(プルースト作品において)死という無は、「他者の〈全体的な他者性〉」をあきらかにする。

- 段落②:他者の手に〈触れる〉とき、「触れられる他者が、同時に、触れる主体であることが経験され」、他者がそこに存在していることを知ることができる。錯覚もまた知覚を背景としてのみ生じるので同じことが言える。

- 段落③:悲しむ友に触れるとき、愛撫するとき、私は〈もの〉としての他者ではなく〈存在そのもの〉に〈触れること〉を切望している。〈触れる〉という行為が目指すのは、そうした「他者の〈存在〉の全体」である。

上の①②③がそれぞれの段落の要約です。次に、今読んだ三つの段落全体の要約を作るべく、必要のない部分をさらに削ります。

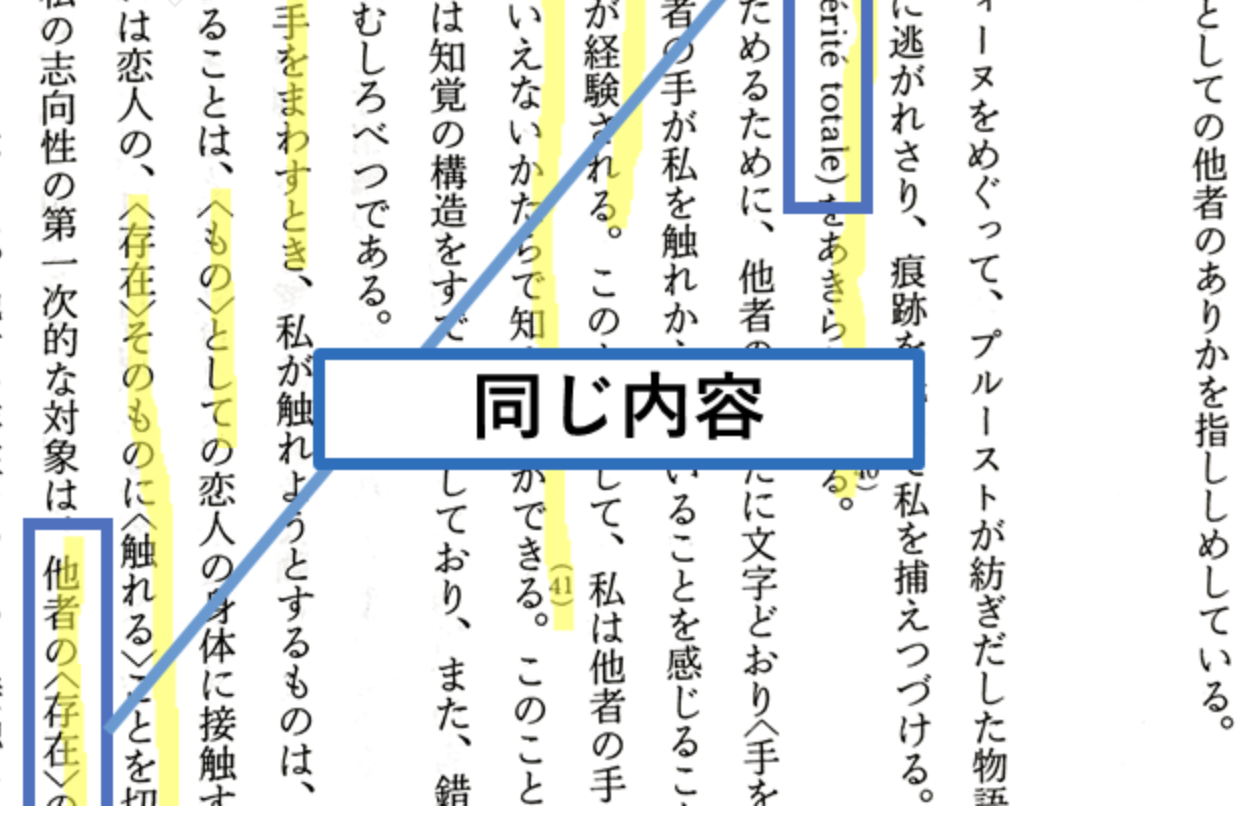

段落①:(プルースト作品において)死という無は、「他者の〈全体的な他者性〉」をあきらかにする。※同じ内容が段落③に出てくるので省略。- 段落②:他者の手に〈触れる〉とき、「触れられる他者が、同時に、触れる主体であることが経験され」、他者がそこに存在していることを知ることができる。

錯覚もまた知覚を背景としてのみ生じるので同じことが言える。※「問題のありかは別」と書いてあるので削除 - 段落③:

悲しむ友に触れるとき、愛撫するとき、私は〈もの〉としての他者ではなく〈存在そのもの〉に〈触れること〉を切望している。〈触れる〉という行為が目指すのは、そうした「他者の〈存在〉の全体」である。

これら残った部分をひとつにまとめたものが今読んだ箇所全体の要約となります(同じ内容の部分は一カ所にまとめます)。

- たとえば、愛撫をするときのように、他者に〈触れる〉とき、触れられる側(他者)は同時に触れる主体でもある。触れる行為が目指すのは、〈もの〉としての他者ではなく〈存在そのもの〉、「他者の〈存在〉の全体」(プルースト)に触れることである。

ゼミや読書会のような輪読・講読スタイルの場合、あらかじめ内容を要約したレジュメを作成することがあります。今行ったように、読んだ箇所の必要な部分を抜き取り、いらない部分を削除し、まとめるという作業を続け、これらをひとつにまとめたものがレジュメというものです。レジュメを作る際には、段落ごと、ないし内容ごとに要約をならべていきましょう(また、要約同士のつながりや関連を書くと、より全体の構造が理解しやすくなります)。

疑問点の提示の仕方

次に、よりテキストの内容理解を深める、あるいは他の参加者の方々と議論をすべく、先の要約について疑問点や問題点を提起します。疑問点を考えるときには、テキストに対する視点を変えることで、それに応じた論点をいくつも考えることができます。テキストに書かれている内容への遠近、哲学や他の分野における知識量やテキスト内容に関する習熟度の高低を意識して、テキストに対する視点をあえて複数設定し、それぞれに応じた疑問点を作ってみましょう。先の要約については、例えば次のような疑問点を提示することができます。

| 疑問点 | テキストへの遠近 | 習熟度の高低 |

| A. プルーストとは誰なのか?/主体とは何か? | 近 | 低 |

| B. 他者と他人とはどう違うのか? | 近 | 高 |

| C. 人間以外の動植物は主体と言えるのか? | 遠 | 低 |

| D. 人工知能は人間と同じ主体性を持つか? | 遠 | 高 |

Aは、テキストに即して(テキスト内容に近い)、他の知識を前提にせず(習熟度は低い)、テキストに書かれている言葉の意味や語句表現を問う問いです。これに対して、Bは、たとえば、このテキストで想定されていると思われるサルトルやメルロ=ポンティなどについての知識をふまえて、単なる物理的な人間である他人と、私と同じ主体性をもつ他者の区別を前提にした問いです。あるいは、この箇所では言及されていないレヴィナスの他者論をふまえて、「ここでいわれている「存在そのもの」、存在者の無としての他者は、レヴィナスにおける神と関連付けて考えることができるだろうか」といった問いを作ることができます。

また、必ずしもテキストの内容には直接関係しなくとも(テキスト内容から遠い)、そこに書かれている「主体」という語をめぐって、CやDのような疑問点を提起することができます。

何らか問いや疑問点を提起しようとするとき、テキストを読んでいる「私」の視点に立っていては、問いを考えることはなかなか困難です。別の観点にあえて立ってみることで(そのとき、テキストに対する遠近、能力の高低を意識する)、これまでとは異なる疑問点をいくつも考えることができますし、他の参加者の方々と、これらの問いについて考察し、議論することを通して、複合的にテキストを読解し理解することができるようになります。

哲学思考ゼミにおいて、古典的なテキストを読む場合には、テキストをその場で一文から数段落音読した後、内容を要約し、さらに疑問点を提示するという形で進めていきます。これによって、哲学や思想に関するテキストの読解力を身につけることを目指しています。

ソトのガクエンの哲学思考ゼミはいつでもご参加可能です。詳細につきましてはホームページをご覧ください。ご登録は、ホームページ(PayPal)、Peatixをご利用いただけます。